La loi de la survie sur terre

Le conditionnement du psychisme

1. La loi de la survie sur terre - Le conditionnement du psychisme

La première partie établit les bases biologiques, sociales et psychiques qui façonnent la psyché humaine. Elle décrit les différents niveaux de l’inconscient (structurel, organique, psychique, cognitif) qui s’entrelacent pour construire notre esprit. L’accent est mis également sur les mécanismes de préservation psychique — qui permettent au psychisme de conserver son équilibre face aux tensions internes et aux réalités parfois difficiles. Cette première étape souligne l’importance de prendre conscience de ces bases et de leurs automatismes pour initier une démarche active d’évolution intérieure.

2. Plasticité émotionnelle – Architecture dynamique et modulation des tensions

La deuxième partie aborde la psyché en tant que système dynamique structuré par la tension fondamentale entre auto-préservation et coopération. Cette dialectique modèle la formation de nos inclinations psychiques et orientations émotionnelles. La plasticité émotionnelle est une capacité adaptative à moduler ces tensions par la flexibilité affective. Les émotions, agissent comme moteurs de transformation personnelle et sociale. La maîtrise des émotions et la compréhension de la structure profonde du psychisme permettent de prévenir les ancrages excessifs et les dérives relationnelles.

3. Maturité psychique – Pratique de vie vers une conscience élargie

La troisième partie invite à dépasser la survie psychique pour avancer vers une maturité intégrant lucidité, introspection, pratiques méditatives et engagement éthique. Cette transformation individuelle est présentée en lien avec les facteurs institutionnels, économiques et politiques qui influencent la santé psychique collective. Il est proposé une conscience élargie qui articule développement personnel et réformes structurelles, insistant sur la nécessité d’un rééquilibrage civilisationnel fondé sur la coopération authentique, la solidarité et la sagesse pratique pour assurer la survie et l’épanouissement de l’humanité.

"La loi de la survie sur terre" est la première des trois parties de l'article "Déconditionner le monde".

Déconditionner le monde

De la construction psychique à la transformation collective

PARTIE 1/3

Avant-propos

Chez l’humain, la tension devient psychique

Si ces mécanismes existent chez de nombreuses espèces, l’être humain y ajoute une complexité unique : un psychisme capable de se représenter cette tension, d’anticiper, de choisir, voire de s’opposer à ses propres instincts.

Comme le note le neurobiologiste Robert Sapolsky :

« Nous sommes la seule espèce capable de se battre contre ses impulsions biologiques au nom d’une idée abstraite » (Behave, 2017).

Ainsi, notre cerveau ne se contente pas de réagir aux stimuli : il intègre mémoire, projection, normes sociales, et construit une identité qui doit composer avec deux élans vitaux parfois contradictoires.

« Vivre, c’est persister dans l’être » — Spinoza, Éthique

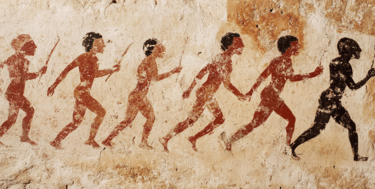

La vie, dans toutes ses formes, se définit par un impératif fondamental : persister et se perpétuer.

Sur Terre, chaque organisme doit, pour exister, assurer sa propre survie tout en contribuant à la continuité de sa lignée. Cette double exigence — individuelle et collective — structure le vivant depuis ses origines.

Chez les bactéries comme chez les mammifères, ces deux pôles cohabitent, parfois en harmonie, parfois en tension :

La survie individuelle protège l’intégrité et l’autonomie de l’organisme.

La survie de l’espèce exige la reproduction et souvent la coopération.

En biologie évolutive, Richard Dawkins a popularisé cette idée sous la forme du « gène égoïste » (The Selfish Gene, 1976) : l’individu n’est qu’un véhicule temporaire pour la transmission d’informations génétiques.

W.D. Hamilton, quant à lui, a montré que l’altruisme peut émerger si un comportement augmente la survie des porteurs de gènes similaires (The Genetical Evolution of Social Behaviour, 1964).

Une dialectique permanente

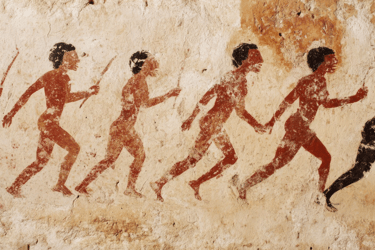

Dans nos comportements, cette double exigence se traduit par :

L’auto-préservation : recherche de sécurité, affirmation de soi, protection de ses ressources.

La coopération : entraide, empathie, sacrifice pour un proche ou un groupe.

Cette dialectique traverse toute l’histoire humaine. Comme l’écrit Frans de Waal :

« Nous portons en nous à la fois l’héritage du chimpanzé, compétitif et hiérarchique, et celui du bonobo, pacifique et coopératif » (The Age of Empathy, 2009).

C’est précisément cette cohabitation de forces antagonistes qui fait de notre condition une arène intérieure : un espace où l’individu doit sans cesse arbitrer entre son intérêt immédiat et une vision plus large de la vie.

La loi de la survie sur terre

Le conditionnement du psychisme

La survie de l’individu

L’auto-préservation est la première fonction de tout être vivant. Elle implique :

La protection contre les menaces (prédateurs, accidents, maladies)

L’acquisition de ressources (nourriture, abri, énergie)

Le maintien d’un équilibre interne (homéostasie)

En biologie évolutive, cette dimension est décrite comme la sélection naturelle au niveau individuel : tout trait qui augmente les chances d’un individu de survivre et de se reproduire tend à être conservé.

Le psychologue Donald Symons résume ainsi cette logique :

« Les esprits que nous avons aujourd’hui sont ceux qui ont réussi à résoudre les problèmes de survie et de reproduction de nos ancêtres » (The Evolution of Human Sexuality, 1979).

La survie humaine repose sur deux impératifs structurels (individu / espèce).

Ces impératifs sont parfois synergiques, parfois contradictoires.

La philosophie politique et la biologie convergent pour montrer que nos institutions, nos valeurs et nos comportements sont des réponses à cette tension.

La survie

En bref

La survie de l’espèce

Un individu qui vivrait longtemps mais sans se reproduire ne contribuerait pas à la continuité de sa lignée.

C’est pourquoi, dans le vivant, les comportements favorisant la reproduction et la cohésion sociale sont également soumis à la sélection.

W.D. Hamilton, dans sa théorie de la sélection de parentèle, a montré que l’altruisme peut être un atout évolutif si les bénéficiaires partagent une proportion suffisante de gènes (The Genetical Evolution of Social Behaviour, 1964).

Chez l’humain, cela se traduit par :

Des soins parentaux prolongés

Des alliances matrimoniales stratégiques

Des systèmes de coopération élargie au-delà de la parenté (tribu, village, nation)

Un équilibre instable

Ces deux exigences peuvent se renforcer mutuellement — par exemple, un groupe soudé protège mieux chacun de ses membres.

Mais elles peuvent aussi entrer en conflit :

La recherche du confort personnel peut réduire la coopération collective

Un sacrifice pour le groupe peut mettre en danger la survie individuelle

Cette tension n’est pas propre à l’homme, mais notre espèce la vit avec une intensité particulière en raison de notre capacité à projeter l’avenir, élaborer des normes et choisir de transgresser ces normes.

« L’homme n’est pas fait pour la vérité, mais pour le bonheur » — Blaise Pascal (attribué)

Si le corps cherche à maintenir son équilibre physiologique (homéostasie), le psychisme humain, lui, cherche à préserver un équilibre psycho-émotionnel. Cet impératif peut l’amener à moduler, déformer ou même occulter certaines vérités pour protéger l’individu contre une réalité jugée insupportable.

La survie psychique avant la vérité objective

D’un point de vue évolutif, la vérité brute n’est pas toujours adaptative.

Face à un choc émotionnel, à une menace existentielle ou à une situation ingérable, l’esprit peut choisir — souvent inconsciemment — l’illusion protectrice plutôt que la lucidité destructrice.

Exemples courants :

Minimiser la gravité d’un danger imminent pour éviter la panique paralysante.

Interpréter des échecs personnels comme la conséquence de facteurs externes pour préserver l’estime de soi.

Idéaliser un proche ou une situation pour maintenir un lien vital à court terme.

Le psychologue Leon Festinger a montré, avec la théorie de la dissonance cognitive (A Theory of Cognitive Dissonance, 1957), que nous ajustons nos croyances et perceptions pour réduire le conflit intérieur entre ce que nous savons et ce que nous voulons croire.

Les mécanismes de défense

Les psychanalystes, à commencer par Anna Freud (The Ego and the Mechanisms of Defence, 1936), ont décrit toute une gamme de mécanismes de défense destinés à protéger l’intégrité psychique :

Le déni : refuser d’accepter une réalité menaçante.

La rationalisation : trouver des justifications acceptables à des actes ou événements pénibles.

La projection : attribuer à autrui ses propres pulsions ou défauts.

L’idéalisation : embellir une situation ou une personne pour éviter la désillusion.

Ces mécanismes peuvent être adaptatifs à court terme, mais dangereux s’ils deviennent des filtres permanents déconnectant l’individu de la réalité.

Entre lucidité et protection

La question centrale est celle de l’équilibre :

Trop de lucidité, trop vite, peut provoquer l’effondrement psychique.

Trop d’illusion peut mener à l’aveuglement et à la répétition des erreurs.

Robert Trivers, en biologie évolutive, a avancé l’idée que l’auto-tromperie peut avoir une valeur adaptative (The Folly of Fools, 2011) : croire à ses propres illusions permet de les rendre plus convaincantes aux autres, renforçant la cohésion sociale ou la position hiérarchique.

Implications pour l’orientation psychique

Ces mécanismes jouent un rôle clé dans la dérive vers les orientations extrêmes décrites précédemment :

Chez le pervers narcissique, la distorsion de la réalité sert à maintenir une image de toute-puissance.

Chez le Sâdhu, l’idéalisme radical peut protéger de toute tentation de revenir aux attaches matérielles ou sociales.

Dans les deux cas, la vérité vécue n’est pas celle du monde brut, mais celle filtrée par les besoins profonds de l’identité psychique.

L’esprit privilégie la préservation de l’équilibre émotionnel sur la vérité objective.

Les illusions et déformations peuvent être des stratégies adaptatives à court terme.

Ces mécanismes influencent l’orientation psychique globale, pour le meilleur ou pour le pire.

Les mécanismes de préservation psychique