"Plasticité émotionnelle" est la deuxième des trois parties de l'article "Déconditionner le monde".

Déconditionner le monde

De la construction psychique à la transformation collective

PARTIE 2/3

Avant-propos

Plasticité

émotionnelle

1. La loi de la survie sur terre - Le conditionnement du psychisme

La première partie établit les bases biologiques, sociales et psychiques qui façonnent la psyché humaine. Elle décrit les différents niveaux de l’inconscient (structurel, organique, psychique, cognitif) qui s’entrelacent pour construire notre esprit. L’accent est mis également sur les mécanismes de préservation psychique — qui permettent au psychisme de conserver son équilibre face aux tensions internes et aux réalités parfois difficiles. Cette première étape souligne l’importance de prendre conscience de ces bases et de leurs automatismes pour initier une démarche active d’évolution intérieure.

2. Plasticité émotionnelle – Architecture dynamique et modulation des tensions

La deuxième partie aborde la psyché en tant que système dynamique structuré par la tension fondamentale entre auto-préservation et coopération. Cette dialectique modèle la formation de nos inclinations psychiques et orientations émotionnelles. La plasticité émotionnelle est une capacité adaptative à moduler ces tensions par la flexibilité affective. Les émotions, agissent comme moteurs de transformation personnelle et sociale. La maîtrise des émotions et la compréhension de la structure profonde du psychisme permettent de prévenir les ancrages excessifs et les dérives relationnelles.

3. Maturité psychique – Pratique de vie vers une conscience élargie

La troisième partie invite à dépasser la survie psychique pour avancer vers une maturité intégrant lucidité, introspection, pratiques méditatives et engagement éthique. Cette transformation individuelle est présentée en lien avec les facteurs institutionnels, économiques et politiques qui influencent la santé psychique collective. Il est proposé une conscience élargie qui articule développement personnel et réformes structurelles, insistant sur la nécessité d’un rééquilibrage civilisationnel fondé sur la coopération authentique, la solidarité et la sagesse pratique pour assurer la survie et l’épanouissement de l’humanité.

L’architecture psychique née de la survie

Notre personnalité est une dynamique plastique: elle se façonne au fil des expériences. Grâce à la plasticité du cerveau et du système émotionnel, chaque vécu laisse une trace : il peut renforcer l'affirmation de soi ou la connexion à l'altérité. Ainsi, les choix relationnels, les chocs vécus, les environnements affectifs et sociaux orientent progressivement la structure psychique de l’individu, sans jamais la fixer définitivement.

Synthèse

Notre psychisme est structuré par deux pôles issus des impératifs de survie.

Ces pôles sont modulés par la culture et les expériences de vie.

L’équilibre entre eux est instable et peut dériver vers des formes extrêmes de personnalité.

Ce que l’on vit, on le devient.

Que ce soit par les contraintes ou les joies de la vie, ou encore par des pratiques volontaires, l’humain intègre ce qui le traverse — et s’en trouve transformé.

Le psychisme ne fait pas que réagir : il s’oriente, il se sculpte, il se conditionne, jusqu’à devenir le reflet de ce que l’on nourrit jour après jour.

Ainsi, si l’on s’abandonne durablement à des ressentiments haineux, la structure psychique s’organise autour de la haine, qui devient peu à peu une forme d’habitude intérieure, un prisme de perception, voire une identité.

Conséquences

À l’inverse, si l’on cultive des pratiques altruistes — par l’écoute, le don, la compassion, la méditation - des pratiques sophrologiques, c’est l’altruisme qui s’installe peu à peu comme trame psychique dominante.

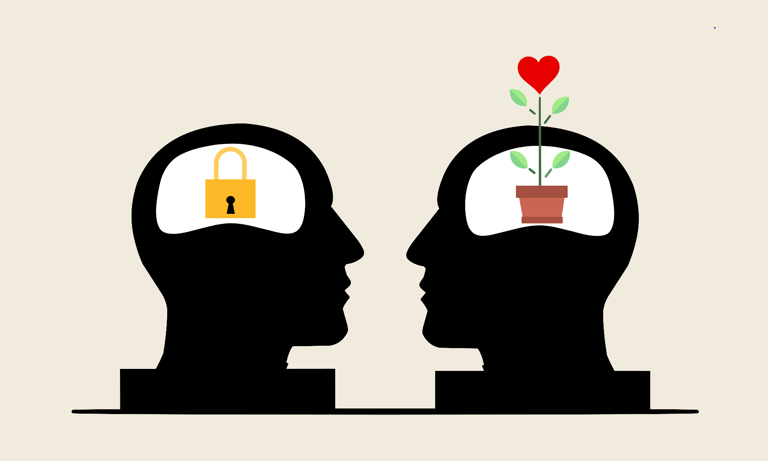

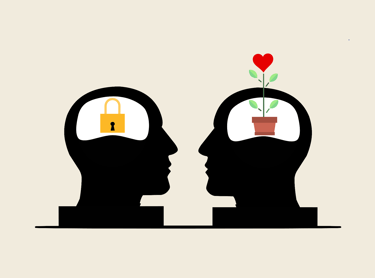

Deux pôles psychiques fondamentaux

On peut voir notre architecture mentale comme traversée par deux pôles :

L’axe de l’auto-préservation

Fondé sur la vigilance, la méfiance, la compétition pour les ressources.

Active des comportements centrés sur soi : affirmation, protection, domination.

Associé à des mécanismes émotionnels tels que la peur, la colère, l’orgueil.

L’axe de la coopération

Fondé sur l’empathie, la confiance, le partage.

Active des comportements tournés vers l’autre : entraide, réciprocité, sacrifice ponctuel.

Associé à des émotions comme la gratitude, l’attachement, la compassion.

Ces deux axes ne sont pas opposés de façon absolue : la plupart des comportements humains sont des mélanges variables de ces deux logiques.

L’intériorisation culturelle

Dans toute société, ces deux pôles sont modelés par l’éducation, les normes, les récits.

L’axe individuel est valorisé dans les cultures qui promeuvent l’autonomie et la compétition.

L’axe collectif est renforcé dans les cultures où la survie dépend fortement de l’interdépendance.

L’anthropologue Margaret Mead, observant différentes sociétés océaniennes, notait que « la nature humaine est incroyablement plastique » : selon les valeurs transmises, un même potentiel biologique peut produire des individus farouchement compétitifs ou profondément coopératifs (Coming of Age in Samoa, 1928).

L’architecture psychique, façonnée par des tensions de survie et de coopération, se construit initialement sur un ensemble de normes, de valeurs et de repères légués par la famille, la société et la culture. Prendre conscience de ces conditionnements, c’est s’offrir la possibilité de revisiter, voire de redéfinir le sens de nos propres choix et comportements. Ce travail de distanciation critique vis-à-vis des normes héritées est une étape essentielle pour réinventer sa trajectoire personnelle et collective.

« L’homme est à la fois un animal et un citoyen du monde » — Marcel Mauss, Essai sur le don (1925)

Les impératifs de survie de l’individu et de l’espèce ne se traduisent pas seulement dans nos comportements extérieurs : ils s’incrustent au cœur de notre psychisme.

Le cerveau humain est un organe d’adaptation, façonné par des millions d’années de pressions sélectives. Il porte en lui les traces des stratégies qui ont permis à nos ancêtres de se protéger et coopérer.

Souveraineté

Hacking existentiel

L’audace de re-questionner les normes qui nous structurent, pour leur donner (ou retrouver) un sens personnel, est l’un des fondements du hacking existentiel. Il s’agit ici de sortir du cadre imposé, le temps de le comprendre et de reconfigurer sa propre voie, en conscience.

Plasticité

émotionnelle

L’arbitrage permanent

La vie psychique humaine est donc une négociation permanente entre ces deux élans vitaux.

Cet arbitrage se fait à plusieurs niveaux :

Inconscient : réflexes émotionnels, habitudes.

Conscient : choix délibérés, jugements moraux.

Social : influence des pairs, attentes culturelles.

Comme le souligne Frans de Waal, « la morale n’est pas un vernis ajouté à l’homme civilisé, c’est une partie intégrante de notre héritage social » (Primates and Philosophers, 2006).

La modulation consciente

La plasticité émotionnelle offre une capacité de travail de l'individu sur lui-même et pouvoir moduler consciemment ses réponses émotionnelles, à choisir de répondre avec attention plutôt que de réagir impulsivement. Ce travail d’assouplissement intérieur est un levier puissant pour accéder à une autonomie réelle et souveraine, celle qui libère des conditionnements automatiques.

Souveraineté

Hacking existentiel

Ce cheminement, qui consiste à reprendre la main sur ses automatismes émotionnels pour choisir sa réponse, correspond au cœur du hacking existentiel. Il s’agit d’une démarche lucide de déconditionnement et d’autonomie intérieure, qui ouvre la voie à une liberté psychique authentique.

Une potentialité de dérive

Cet équilibre entre auto-préservation et coopération n’est jamais garanti.

Sous l’effet de conditions extrêmes, de traumatismes ou de contextes culturels spécifiques, un individu peut se polariser fortement vers un pôle au détriment de l’autre.

C’est ce déséquilibre, parfois durable, qui ouvre la voie à des orientations psychiques extrêmes.

C’est à ce point précis que la section suivante examine : Comment une orientation excessive vers l’axe individuel peut mener à des structures de personnalité comme le pervers narcissique, tandis qu’une orientation excessive vers l’axe collectif peut mener à l’auto-effacement pathologique.

« L’homme est ce qu’il fait de ce qu’on a fait de lui » — Jean-Paul Sartre, L’existentialisme est un humanisme (1946)

Entre l’axe de l’auto-préservation et l’axe de la coopération, la plupart des individus oscillent en fonction des situations.

Mais il arrive qu’une orientation psychique se fixe de façon durable à l’un des deux extrêmes, produisant des structures de personnalité très éloignées de l’équilibre adaptatif.

L’extrême auto-centré : le pervers narcissique

Le pervers narcissique illustre une polarisation quasi totale vers l’axe individuel.

Orientation dominante : préservation du moi par la domination, la manipulation et le contrôle émotionnel des autres.

Logique psychique :

L’autre n’est pas perçu comme un sujet autonome, mais comme un instrument de gratification personnelle.

Empathie réduite ou absente ; hypervigilance aux menaces narcissiques.

Conséquence : rupture des liens de confiance et destruction progressive des dynamiques coopératives autour de lui.

Le psychiatre Paul-Claude Racamier, qui a popularisé la notion en France, décrit ces personnalités comme « des spécialistes de la mise en échec du lien » (Le Génie des origines, 1992). Dans ce cas, l’axe de l’altruisme est non seulement inactivé, mais parfois utilisé comme façade pour renforcer l’emprise.

L’extrême coopératif : le Sâdhu

À l’opposé, certaines traditions spirituelles promeuvent une dissolution quasi totale du moi individuel dans une quête altruiste ou transcendante.

Les Sâdhus d’Inde, moines ascétiques hindous, en sont un exemple marquant :

Orientation dominante : détachement radical des biens matériels, des attachements personnels et des ambitions individuelles.

Logique psychique :

Réduction volontaire des besoins physiques au minimum.

Dévouement à la méditation, à la prière ou à l’enseignement spirituel.

Conséquence : une vie entièrement tournée vers un idéal collectif, religieux ou philosophique, au prix parfois d’une rupture avec les fonctions adaptatives ordinaires de la survie individuelle.

L’anthropologue Agehananda Bharati, qui a étudié les renonçants hindous, souligne que « le Sâdhu vit en marge des structures sociales productives, mais il contribue à la cohésion symbolique de la société qui le nourrit » (The Ochre Robe, 1961).

Un spectre humain

Ces deux figures montrent que l’humain peut, selon ses expériences, son environnement ou ses choix, s’ancrer durablement à l’un des pôles de la dynamique vitale :

L’un détruit le lien pour préserver le soi (pervers narcissique).

L’autre dissout le soi pour vivre dans le lien (Sâdhu).

La plupart des cultures valorisent un équilibre dynamique : assez d’affirmation de soi pour préserver l’intégrité individuelle, assez de dévouement à l’autre pour maintenir la cohésion collective. Mais cet équilibre n’est jamais donné d’avance : il se construit, se perd, se reconquiert.

Ces exemples extrêmes illustrent ce qui peut arriver quand le psychisme, soumis à la double exigence vitale, se fige dans une orientation unilatérale.

Dans la partie suivante, nous verrons comment le psychisme dispose de mécanismes adaptatifs pour préserver un équilibre interne — quitte à déformer la perception du réel — afin de ne pas sombrer dans ces excès.